论文部分内容阅读

危机复来毁灭与拯救

格林斯潘道歉了。在过去的20来年中,他差不多被认为是永远正确的。然而此时,他承认,“缺乏监管的自由市场存在缺陷”。此时,全球经济已走到悬崖边上,而这已经被检讨为他所竭力呵护的“自由资本主义”所犯的错误。

格林斯潘也会犯错,再度证明我们的世界并不完美,因此需要修补它——知错能改,总比不知错或不会改更好。

历史告诉我们,每一次遭遇并经历危机,我们总会探寻过去与未来:小到我们是否该重拾勤俭美德还是保持消费信心,大到世界将会向左还是向右。

数百年来,人们一直试图通过道德自省与制度革新,在市场经济中驯服暴戾的资本主义。

“三角衣裙厂”惨案

1911年3月25日,纽约的一个晴朗的下午,一场大火吞噬了坐落于曼哈顿的“三角衣裙公司”的厂房。大火来得如此突然,许多女工即刻死在缝纫机前。那些来得及逃跑的,在浓烟中摸索到出口,却发现门全被反锁住。顿时间,每个出口都堆满了逃难者的尸体。头发被烧着的女孩儿,从九层楼跳进了死亡。另有些女工则互相拥抱在一起跳楼。当她们的血肉之躯砸到混凝土的地面时,街道都为之震颤。最后,146名女工死于非命。她们大部分是来自意大利、波兰、俄罗斯的新移民(许多是犹太人)。几千纽约市民听到了救火车的警笛后跑到街头,目睹了这场惨绝人寰的悲剧。

这所工厂,曾自许为模范工厂,条件要比当时的许多血汗工厂好得多。但是,在这里做工的工人,最小的才七岁,每天的工作时间长达十二个小时,每周的工钱为三到十五美元。不仅如此,女工们还会因工作中的一点点小错误而被罚款。两年前,她们不堪忍受而在工会的带领下罢工。虽然罢工以工会的胜利而告结束,但罢工后每天早晨工厂就大门紧锁:把工人关在门内做工,把工会的组织者排拒在门外。拥挤异常的车间,堆满了易燃的布料。但每一层的出口都被反锁上,以防止工人借上厕所而“偷懒”。这就是这场悲剧的由来。

几天后,八万纽约人为死者举行葬礼。由他们组成的长龙在雨中缓缓地穿过市中心的第五大道。道路两旁,是二十五万名静穆的市民。在城市大剧院的集会上,工会领袖Rose Schneiderman悲愤地说:“这不是我们第一次眼睁睁地看着这些女孩子被活活烧死。每年我们都有几千人被这样摧残!”

“三角衣裙厂”惨案震撼了全国。州政府派遣特别委员会进行调查。根据该委员会的建议,纽约州在四年内制定了56条法律,对工厂的防火和机械安全、工作时间等等进行了细致的规约,构成了全国最为彻底的劳动条例。火灾触动了全社会的良知。人们越来越深刻地意识到工业社会所带来的悲惨境遇:企业扩张到了难以想象的规模,收买了政治家,垄断了行业利润,并把原材料和劳动力价格压到最低的限度。对垄断价格的操纵再加上生产效率的提高和成本的降低,使企业创造了前所未有的利润。但是,成千上万的工人(包括难以数计的儿童)在危险的厂房夜以继日地工作,赚到的工钱还不足以养活自己。用一个工人的话说,“这是一个贪婪的世界。人已经变得毫无意义。”

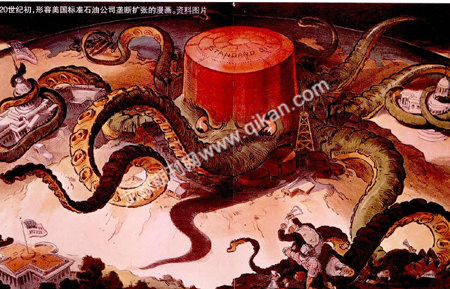

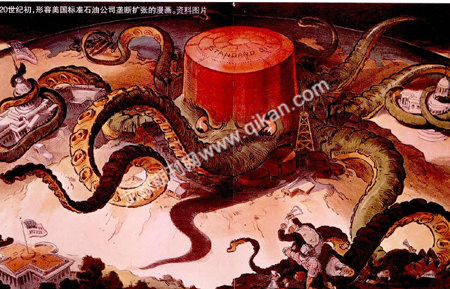

从今天的角度来回顾这段历史,“三角衣裙厂火灾”恰恰发生在资本主义发展的十字路口上。1911年正好是“镀金时代”业已结束、“进步主义”运动风起云涌的关头。美国人不得不面对一系列深刻的问题:资本主义还有道德基础吗?如果它偏离了我们的道德坐标的话,是否还能够被纠正?是否值得被纠正?换句话说,资本主义值得保存吗?资本主义能拯救自己吗?在当时报纸上最著名的一幅漫画是:一只硕大狰狞的章鱼,正在贪婪地吞噬整个工业城市。章鱼的身上写着醒目的大字:“垄断”。

铁路改变的世界

资本主义的工业革命虽然起源于十八世纪的英国,但只有到了十九世纪南北战争后的美国才算开足了马力,并伴随着异常惨烈的“繁荣-萧条”的经济周期。其中,1873-1879、1882-1885、1893-1896期间出现了三次大经济危机,被称为十九世纪的三次大萧条。虽然在南北战争前,美国和欧洲都有过经济萧条,但那些萧条多限于地方,力度小得多,恢复得也快。而这三次大萧条,则如催枯拉朽、横扫整个国家经济,体现了资本主义正以其毁灭性的创造力或创造性的毁灭力转化着人类的生活。

这一工业革命的先锋是铁路。在工业化的英国和德国,一百英里的铁路大致能够满足货运的需求。但是在地大物博的美国,则至少需要一千英里。特别是美国向西部的迅速扩张,没有铁路则只能如蜗牛般地缓缓蠕动。而1849年加州的掘金潮(California gold rush)和旧金山的诞生,已经使西进的人们急不可待。1862年,国会正式授予中太平洋铁路(Central Pacific Railroad)公司从加州的萨克拉门托(Sacramento)向东修建跨大陆的铁路的权利;太平洋联盟公司(Union Pacific Corporation)则获得了从内布拉斯加州东部的奥马哈(Omaha)向西修建垮大陆铁路的权利。随之而来的,是慷慨的贷款、联邦和州所授予的土地:每建成一百英里铁路,铁路公司就可能获得二百到四百平方英亩的土地。军用工程专家Grenville Dodge将军为此加入太平洋联盟,从欧洲移民中招募了大量廉价劳工,并以军队的纪律调动这支劳动大军,创造了日进十英里的铁路建设奇迹。中太平洋公司则招募了一万名中国劳工,修造了横穿内华达岩石山区的最艰难的路段,甚至不得不以日进八英尺的速度挣扎。当这条线突破重岩、进入平原后,就和太平洋联盟展开了以铁路争夺联邦土地的激战。两家公司不惜修建了二百英里的平行路段,直到联邦政府命令它们停止竞争、把从东到西和由西至东的两条线合拢。1869年5月10日,两条线在尤他州会合,西部从此不再是鞭长莫及之地。

铁路改变了世界。跨北美大陆铁路的修通,使丹佛、洛杉矶等一系列都市崛起,并把整个西方经济整合为一体。从科罗拉多到德州的大平原,构成了一个庞大的“牛王国”,其出产的牛肉不仅供应着美国东部的城市,甚至摆在了欧洲人的餐桌上。太平洋沿岸的木材,成了巴黎和伦敦家具的原料。西部出产的小麦、黄金,都成了国际市场上的主导。

铁路革命性地改变了工业规模,带动了大企业的崛起。在1850年代,美国一个大型纺织厂所雇佣的工人也不过在八百上下。但到了1880年代早期,宾西法尼亚铁路公司就雇佣了五万职工。当时经营铁路的,经常是退役的将军,因为只有将军才有领导这么大规模组织的经验。企业管理不断科层化、专业化。贫困移民童工出身的卡耐基,正是凭借自己的能力在这种管理体系中迅速上升,24岁就掌管了宾西法尼亚铁路公司的西分部,并利用铁路和其所带动的其他工业对钢铁的需求,成为世界的钢铁大王。

铁路整合了西方工业体系,把市场扩大了数倍甚至数十倍。此时企业的生存,就要以规模为基础。大企业的崛起,主要有横向和纵向整合两种手段。所谓横向整合,就是挤垮或并购竞争对手、在一个行业内获得垄断,保证利润;纵向整合,则是把从原材料到成品销售在内的各个关节都纳入一个公司的旗下,用“肥水不流外人田”的方式降低成本。1865年,26岁的洛克菲勒从有异见的合伙人手中收购他们共同经营的一个小炼油公司,在叫价从500美元涨到72500美元后终于落入他手中。二十年后,他由此发展的标准石油公司控制了美国90%的炼油业。

这样迅速的扩张,不可避免地带来了泡沫。以铁路为例,联邦政府以颁授土地刺激铁路的修建,各公司在巨额利润面前恶性竞争,不惜制造平行的线路,赔本杀价,甚至不惜收买政客,雇佣间谍、打手,不择手段搞垮竞争伙伴。铁路大王Cornelius Vanderbilt一度吹嘘:“法律?谁管什么法律。难道我们不是已经获得了权力?”更重要的是,铁路的修建需要巨大的投资,纽约股票交易市场吸纳着美国和欧洲的资本,源源不断地向铁路输血。一旦发现铁路修建过剩、各公司在恶性竞争的价格战中丧失了利润,所崩解的就不仅是铁路泡沫,而且是股市泡沫。繁荣-萧条的经济周期不仅前所未有的猛烈,而且一来就是全国的规模。

“进步主义”

这种残酷的经济周期,并不能从根本上打击这些大企业的利益。相反,大企业往往能够利用危机而巩固自己的地位。比如,卡耐基在钢铁业的成功,很大程度就得益于其“反周期”的战略。他的最大的炼钢厂,多是在经济萧条的谷底廉价建成。最惨的是普通的老百姓。这一自由放任的经济原则,要求企业获得垄断利润,独断地抬高产品价格;同时最大限度地降低成本,甚至不惜把工资压到生存线以下。统治集团的“清教伦理”,使他们把个人成功视为自己是“上帝的选民”的明证。此时大行其道的斯宾塞的社会达尔文主义,又把他们弱肉强食式的竞争手段正当化。这就构成了杀鸡取卵式的市场经济:1882年,恶劣的工作条件使全国每周有675人死于工作事故;1890年,9%最富的美国人拥有全国三分之一的财富;1900年,将近一千万美国人(人口的八分之一)生活在贫困线以下。工会为公司和政府联手打压,使工人丧失了集体讨价还价的能力。结果,过低的工资无法维持基本的消费能力。而低工资基础上高额的利润,又刺激了企业的迅猛扩张,导致生产过剩。泡沫一个个地被吹起,又一个个地崩解。经济周期也被认为是资本主义的常态。

也正是在这一背景下,十九世纪末“进步主义”在美国逐渐崛起。最早的“进步主义者”敏锐地感受到弱肉强食的自由放任式的资本主义和民主的价值观念有根本性的冲突。这种感受,迅速发展为根本不同的哲学。“镀金时代”的主流意识形态,强调的是个人的责任和自助,成功者的基石是其个人的品德和能力,甚至因为他们是“上帝的选民”。那些不成功的人,当然要听成功者(“上帝的代理人”)的安排。这种保守主义传统,强调以个人责任为基础的秩序和服从。但进步主义者则认为,个人的成败经常取决于环境的因素,个人无法完全为之负责。心理学家John B. Watson甚至认为人类的行为是可以通过可控的环境来塑造的:“给我十几个健康的婴儿,我可以任意把他们塑造成任何类型的专家。”这一原则,也渗透到了法律领域。过去保守主义的法律原则是有罪当罚。进步主义法学家们则强调,面对一个青少年罪犯,首先要审视其生长的环境,看看到底社会要为他的行为负什么责任。由此自然也得出结论:一个健康的社会,应该给其公民特别是劳动阶层提供良好的生长环境。大企业对社会的巧取豪夺,无疑破坏了这种环境。

“进步主义”主要是一股社会运动。但是,当1901年西奥多•罗斯福成为总统后,“进步主义”终于在政治上找到了自己的代言人。在西奥多.罗斯福看来,大企业的发展是不可避免的;不过,大工会同样也合情合理。而且大工会正好和大企业相互制衡;两者之间的争斗,又需要一个大政府来作仲裁。他上任后,迅速推动反垄断法,试图打破大企业对国民生活命脉的操纵。1906年,国会又通过了“食品和药品法案”和“肉制品监测法案”,对大公司开始问责。他开始把政府塑造为人民的保护伞,由政府代表公众向企业要求“公正的交易”(a square deal)。这大概也是“新政”(new deal)一词的一大渊源。

从罗斯福,经塔夫脱,到威尔逊这三任总统,“进步主义”改变了政府的观念。那种让私人企业不受管制地竞争的自由放任的哲学被拒斥。但是,一战期间,大企业领导组织战时经济,体现出其优越的效率。同时,威尔逊总统任上对企业一些过多的管制,也引起了保守力量的反弹。战后白宫落入共和党之手。在哈丁、柯利芝这两位共和党总统的任上,政府又退居企业的身后,“镀金时代”再度上演,有了所谓的“飙升的二十年代”:技术革命和工业组织的跃进使生产力日新月异,巨额企业利润刺激了过剩的投资;但贫富差距急剧增大,普通百姓消费能力不足,无法消化日益过剩的产品,最终导致了大萧条。刚上台的胡佛总统虽然已经看到了问题,并采取了一系列有远见的措施,可惜为时已晚。民主党人富兰克林•罗斯福借机入主白宫。

被“新政”改造的资本主义

其实,对于拯救经济来说,富兰克林•罗斯福并不比胡佛更有什么灵丹妙药。胡佛有着完美无缺的品格和业绩,也具有卓越的远见。面对危机,他所采取的“反周期”政府投入,显然为罗斯福的“新政”提供了重要的线索。可惜,孤儿出身的胡佛,性格上木纳寡言,甚至不屑于竞选。所以有历史学家称:胡佛对民众有巨大的同情心,也有明智正确的措施,可惜他没有把这些表达出来。与此相对,罗斯福则是个卓越的演说家、公共关系大师。他一进白宫,就废掉胡佛习惯的七道大菜,吃起十九美分的午餐,要与老百姓一起勒紧裤腰带。这种作秀,对于贵族出身从小养尊处优的他来说并非易事。作为总统,他召集了近千次记者招待会,并设立了著名的“炉边谈话”。他利用刚刚普及的收音机对选民说:“我的朋友,我要告诉你们最近几天我们都作了什么、为什么要这样作、下一步要怎么走。”在历史上第一次,老百姓觉得总统定期会到自己的家里来和自己聊天、汇报工作。不管生活多么艰难,他们觉得总统是自己的总统,站在自己这一边。

从1933到1935年是“新政”初期。罗斯福对应付危机并无把握。他告诉助手们要反复试验,一招不灵再试一招,关键是要向人民显示政府有所行动。在他就职演说后第二天(1933年3月5日),他宣布关闭银行四天。为了减少恐慌,他把这四天称为“银行节日”。3月9日,他推动国会通过银行紧急法案,使健康的银行重新开门营业,并接受联邦政府的支持,不良银行则交联邦政府整顿。3月12日,他在“炉边谈话”中向老百姓解释了自己这样做的理由。结果,当第二天银行开门时,不仅疯狂挤兑的现象没有出现,存款量反而超出了提款量。随后,他对最高到2500美元的银行存款提供联邦担保,并于次年成立了证券交易委员会以规范股市,逐渐稳定了金融市场。

不过,他重振经济的计划则并无明显效果。最有意义的改革,还是在1935-1936年的第二次“新政”中出台。其中最为重要的,莫过于1935年被国会通过的“社会安全法案”。该法案对退休的和突然失业的人提供了基本的保护,不仅使人有了基本的安全感,也保证了经济危机时期的消费能力。这一法案的通过,象征着美国政治价值的根本性转变:政府和人民之间的社会契约,取代了自由放任时代自助、个人责任的原则。这一政治价值,也随着罗斯福以压倒优势获得连任而被美国人民所肯定。

从1933年到1938年,“新政”持续了五年,从来没有使美国走出大萧条。真正让美国走出大萧条的,还是二战:战时经济充分消化了美国过剩的生产力,长期两位数的失业率一下子变成了零。不过,“新政”毕竟挽救了资本主义。希特勒的德国,以巨大的政府投入迅速走出了萧条。从1933年到1939年,因为巨大的政府开支,德国的国债增加了四倍;美国同期的国债仅增加了50%。德国到了1936年就走出了萧条。可惜其政治代价是法西斯的崛起。意大利和日本也都上演了大同小异的故事。“新政”虽然一度在“罗斯福衰退”中险些翻车,却并没有背离资本主义民主的基本原则。

“新政”深刻地改造了资本主义。在1932年,美国仅有六十万联邦雇员;到1939年扩张为近百万,到1945年的战后则为三百五十万。联邦政府的迅猛扩张,增大了政府在经济中的责任。一些涉及基本民生的制度,如住房贷款、农业补贴、退休金、失业保险等等,都是“新政”开始的。“新政”在市场经济中创立了一个有限的福利国家、驯服了暴戾的资本主义。

在战后半个多世纪,“新政”精神被民主党发展到了极端,形成了六七十年代的大政府、高税收、低增长模式,窒息了社会的创造力,最终引发了里根的保守主义革命,到布什政府而达到极至。布什的军师卡尔•罗夫曾坦言,他的理想不仅是要解构“新政”,而且是要解构作为“新政”前身的“进步主义”,回到“镀金时代”的市场经济。从这个角度看,当今的经济危机也就不难理解了。不过,即使经过布什八年,“新政”的影响仍无法消解。民主制度一直对资本主义保持着制衡。如果说资本主义无法拯救自己的话,民主制度将成为其拯救者。

格林斯潘道歉了。在过去的20来年中,他差不多被认为是永远正确的。然而此时,他承认,“缺乏监管的自由市场存在缺陷”。此时,全球经济已走到悬崖边上,而这已经被检讨为他所竭力呵护的“自由资本主义”所犯的错误。

格林斯潘也会犯错,再度证明我们的世界并不完美,因此需要修补它——知错能改,总比不知错或不会改更好。

历史告诉我们,每一次遭遇并经历危机,我们总会探寻过去与未来:小到我们是否该重拾勤俭美德还是保持消费信心,大到世界将会向左还是向右。

数百年来,人们一直试图通过道德自省与制度革新,在市场经济中驯服暴戾的资本主义。

“三角衣裙厂”惨案

1911年3月25日,纽约的一个晴朗的下午,一场大火吞噬了坐落于曼哈顿的“三角衣裙公司”的厂房。大火来得如此突然,许多女工即刻死在缝纫机前。那些来得及逃跑的,在浓烟中摸索到出口,却发现门全被反锁住。顿时间,每个出口都堆满了逃难者的尸体。头发被烧着的女孩儿,从九层楼跳进了死亡。另有些女工则互相拥抱在一起跳楼。当她们的血肉之躯砸到混凝土的地面时,街道都为之震颤。最后,146名女工死于非命。她们大部分是来自意大利、波兰、俄罗斯的新移民(许多是犹太人)。几千纽约市民听到了救火车的警笛后跑到街头,目睹了这场惨绝人寰的悲剧。

这所工厂,曾自许为模范工厂,条件要比当时的许多血汗工厂好得多。但是,在这里做工的工人,最小的才七岁,每天的工作时间长达十二个小时,每周的工钱为三到十五美元。不仅如此,女工们还会因工作中的一点点小错误而被罚款。两年前,她们不堪忍受而在工会的带领下罢工。虽然罢工以工会的胜利而告结束,但罢工后每天早晨工厂就大门紧锁:把工人关在门内做工,把工会的组织者排拒在门外。拥挤异常的车间,堆满了易燃的布料。但每一层的出口都被反锁上,以防止工人借上厕所而“偷懒”。这就是这场悲剧的由来。

几天后,八万纽约人为死者举行葬礼。由他们组成的长龙在雨中缓缓地穿过市中心的第五大道。道路两旁,是二十五万名静穆的市民。在城市大剧院的集会上,工会领袖Rose Schneiderman悲愤地说:“这不是我们第一次眼睁睁地看着这些女孩子被活活烧死。每年我们都有几千人被这样摧残!”

“三角衣裙厂”惨案震撼了全国。州政府派遣特别委员会进行调查。根据该委员会的建议,纽约州在四年内制定了56条法律,对工厂的防火和机械安全、工作时间等等进行了细致的规约,构成了全国最为彻底的劳动条例。火灾触动了全社会的良知。人们越来越深刻地意识到工业社会所带来的悲惨境遇:企业扩张到了难以想象的规模,收买了政治家,垄断了行业利润,并把原材料和劳动力价格压到最低的限度。对垄断价格的操纵再加上生产效率的提高和成本的降低,使企业创造了前所未有的利润。但是,成千上万的工人(包括难以数计的儿童)在危险的厂房夜以继日地工作,赚到的工钱还不足以养活自己。用一个工人的话说,“这是一个贪婪的世界。人已经变得毫无意义。”

从今天的角度来回顾这段历史,“三角衣裙厂火灾”恰恰发生在资本主义发展的十字路口上。1911年正好是“镀金时代”业已结束、“进步主义”运动风起云涌的关头。美国人不得不面对一系列深刻的问题:资本主义还有道德基础吗?如果它偏离了我们的道德坐标的话,是否还能够被纠正?是否值得被纠正?换句话说,资本主义值得保存吗?资本主义能拯救自己吗?在当时报纸上最著名的一幅漫画是:一只硕大狰狞的章鱼,正在贪婪地吞噬整个工业城市。章鱼的身上写着醒目的大字:“垄断”。

铁路改变的世界

资本主义的工业革命虽然起源于十八世纪的英国,但只有到了十九世纪南北战争后的美国才算开足了马力,并伴随着异常惨烈的“繁荣-萧条”的经济周期。其中,1873-1879、1882-1885、1893-1896期间出现了三次大经济危机,被称为十九世纪的三次大萧条。虽然在南北战争前,美国和欧洲都有过经济萧条,但那些萧条多限于地方,力度小得多,恢复得也快。而这三次大萧条,则如催枯拉朽、横扫整个国家经济,体现了资本主义正以其毁灭性的创造力或创造性的毁灭力转化着人类的生活。

这一工业革命的先锋是铁路。在工业化的英国和德国,一百英里的铁路大致能够满足货运的需求。但是在地大物博的美国,则至少需要一千英里。特别是美国向西部的迅速扩张,没有铁路则只能如蜗牛般地缓缓蠕动。而1849年加州的掘金潮(California gold rush)和旧金山的诞生,已经使西进的人们急不可待。1862年,国会正式授予中太平洋铁路(Central Pacific Railroad)公司从加州的萨克拉门托(Sacramento)向东修建跨大陆的铁路的权利;太平洋联盟公司(Union Pacific Corporation)则获得了从内布拉斯加州东部的奥马哈(Omaha)向西修建垮大陆铁路的权利。随之而来的,是慷慨的贷款、联邦和州所授予的土地:每建成一百英里铁路,铁路公司就可能获得二百到四百平方英亩的土地。军用工程专家Grenville Dodge将军为此加入太平洋联盟,从欧洲移民中招募了大量廉价劳工,并以军队的纪律调动这支劳动大军,创造了日进十英里的铁路建设奇迹。中太平洋公司则招募了一万名中国劳工,修造了横穿内华达岩石山区的最艰难的路段,甚至不得不以日进八英尺的速度挣扎。当这条线突破重岩、进入平原后,就和太平洋联盟展开了以铁路争夺联邦土地的激战。两家公司不惜修建了二百英里的平行路段,直到联邦政府命令它们停止竞争、把从东到西和由西至东的两条线合拢。1869年5月10日,两条线在尤他州会合,西部从此不再是鞭长莫及之地。

铁路改变了世界。跨北美大陆铁路的修通,使丹佛、洛杉矶等一系列都市崛起,并把整个西方经济整合为一体。从科罗拉多到德州的大平原,构成了一个庞大的“牛王国”,其出产的牛肉不仅供应着美国东部的城市,甚至摆在了欧洲人的餐桌上。太平洋沿岸的木材,成了巴黎和伦敦家具的原料。西部出产的小麦、黄金,都成了国际市场上的主导。

铁路革命性地改变了工业规模,带动了大企业的崛起。在1850年代,美国一个大型纺织厂所雇佣的工人也不过在八百上下。但到了1880年代早期,宾西法尼亚铁路公司就雇佣了五万职工。当时经营铁路的,经常是退役的将军,因为只有将军才有领导这么大规模组织的经验。企业管理不断科层化、专业化。贫困移民童工出身的卡耐基,正是凭借自己的能力在这种管理体系中迅速上升,24岁就掌管了宾西法尼亚铁路公司的西分部,并利用铁路和其所带动的其他工业对钢铁的需求,成为世界的钢铁大王。

铁路整合了西方工业体系,把市场扩大了数倍甚至数十倍。此时企业的生存,就要以规模为基础。大企业的崛起,主要有横向和纵向整合两种手段。所谓横向整合,就是挤垮或并购竞争对手、在一个行业内获得垄断,保证利润;纵向整合,则是把从原材料到成品销售在内的各个关节都纳入一个公司的旗下,用“肥水不流外人田”的方式降低成本。1865年,26岁的洛克菲勒从有异见的合伙人手中收购他们共同经营的一个小炼油公司,在叫价从500美元涨到72500美元后终于落入他手中。二十年后,他由此发展的标准石油公司控制了美国90%的炼油业。

这样迅速的扩张,不可避免地带来了泡沫。以铁路为例,联邦政府以颁授土地刺激铁路的修建,各公司在巨额利润面前恶性竞争,不惜制造平行的线路,赔本杀价,甚至不惜收买政客,雇佣间谍、打手,不择手段搞垮竞争伙伴。铁路大王Cornelius Vanderbilt一度吹嘘:“法律?谁管什么法律。难道我们不是已经获得了权力?”更重要的是,铁路的修建需要巨大的投资,纽约股票交易市场吸纳着美国和欧洲的资本,源源不断地向铁路输血。一旦发现铁路修建过剩、各公司在恶性竞争的价格战中丧失了利润,所崩解的就不仅是铁路泡沫,而且是股市泡沫。繁荣-萧条的经济周期不仅前所未有的猛烈,而且一来就是全国的规模。

“进步主义”

这种残酷的经济周期,并不能从根本上打击这些大企业的利益。相反,大企业往往能够利用危机而巩固自己的地位。比如,卡耐基在钢铁业的成功,很大程度就得益于其“反周期”的战略。他的最大的炼钢厂,多是在经济萧条的谷底廉价建成。最惨的是普通的老百姓。这一自由放任的经济原则,要求企业获得垄断利润,独断地抬高产品价格;同时最大限度地降低成本,甚至不惜把工资压到生存线以下。统治集团的“清教伦理”,使他们把个人成功视为自己是“上帝的选民”的明证。此时大行其道的斯宾塞的社会达尔文主义,又把他们弱肉强食式的竞争手段正当化。这就构成了杀鸡取卵式的市场经济:1882年,恶劣的工作条件使全国每周有675人死于工作事故;1890年,9%最富的美国人拥有全国三分之一的财富;1900年,将近一千万美国人(人口的八分之一)生活在贫困线以下。工会为公司和政府联手打压,使工人丧失了集体讨价还价的能力。结果,过低的工资无法维持基本的消费能力。而低工资基础上高额的利润,又刺激了企业的迅猛扩张,导致生产过剩。泡沫一个个地被吹起,又一个个地崩解。经济周期也被认为是资本主义的常态。

也正是在这一背景下,十九世纪末“进步主义”在美国逐渐崛起。最早的“进步主义者”敏锐地感受到弱肉强食的自由放任式的资本主义和民主的价值观念有根本性的冲突。这种感受,迅速发展为根本不同的哲学。“镀金时代”的主流意识形态,强调的是个人的责任和自助,成功者的基石是其个人的品德和能力,甚至因为他们是“上帝的选民”。那些不成功的人,当然要听成功者(“上帝的代理人”)的安排。这种保守主义传统,强调以个人责任为基础的秩序和服从。但进步主义者则认为,个人的成败经常取决于环境的因素,个人无法完全为之负责。心理学家John B. Watson甚至认为人类的行为是可以通过可控的环境来塑造的:“给我十几个健康的婴儿,我可以任意把他们塑造成任何类型的专家。”这一原则,也渗透到了法律领域。过去保守主义的法律原则是有罪当罚。进步主义法学家们则强调,面对一个青少年罪犯,首先要审视其生长的环境,看看到底社会要为他的行为负什么责任。由此自然也得出结论:一个健康的社会,应该给其公民特别是劳动阶层提供良好的生长环境。大企业对社会的巧取豪夺,无疑破坏了这种环境。

“进步主义”主要是一股社会运动。但是,当1901年西奥多•罗斯福成为总统后,“进步主义”终于在政治上找到了自己的代言人。在西奥多.罗斯福看来,大企业的发展是不可避免的;不过,大工会同样也合情合理。而且大工会正好和大企业相互制衡;两者之间的争斗,又需要一个大政府来作仲裁。他上任后,迅速推动反垄断法,试图打破大企业对国民生活命脉的操纵。1906年,国会又通过了“食品和药品法案”和“肉制品监测法案”,对大公司开始问责。他开始把政府塑造为人民的保护伞,由政府代表公众向企业要求“公正的交易”(a square deal)。这大概也是“新政”(new deal)一词的一大渊源。

从罗斯福,经塔夫脱,到威尔逊这三任总统,“进步主义”改变了政府的观念。那种让私人企业不受管制地竞争的自由放任的哲学被拒斥。但是,一战期间,大企业领导组织战时经济,体现出其优越的效率。同时,威尔逊总统任上对企业一些过多的管制,也引起了保守力量的反弹。战后白宫落入共和党之手。在哈丁、柯利芝这两位共和党总统的任上,政府又退居企业的身后,“镀金时代”再度上演,有了所谓的“飙升的二十年代”:技术革命和工业组织的跃进使生产力日新月异,巨额企业利润刺激了过剩的投资;但贫富差距急剧增大,普通百姓消费能力不足,无法消化日益过剩的产品,最终导致了大萧条。刚上台的胡佛总统虽然已经看到了问题,并采取了一系列有远见的措施,可惜为时已晚。民主党人富兰克林•罗斯福借机入主白宫。

被“新政”改造的资本主义

其实,对于拯救经济来说,富兰克林•罗斯福并不比胡佛更有什么灵丹妙药。胡佛有着完美无缺的品格和业绩,也具有卓越的远见。面对危机,他所采取的“反周期”政府投入,显然为罗斯福的“新政”提供了重要的线索。可惜,孤儿出身的胡佛,性格上木纳寡言,甚至不屑于竞选。所以有历史学家称:胡佛对民众有巨大的同情心,也有明智正确的措施,可惜他没有把这些表达出来。与此相对,罗斯福则是个卓越的演说家、公共关系大师。他一进白宫,就废掉胡佛习惯的七道大菜,吃起十九美分的午餐,要与老百姓一起勒紧裤腰带。这种作秀,对于贵族出身从小养尊处优的他来说并非易事。作为总统,他召集了近千次记者招待会,并设立了著名的“炉边谈话”。他利用刚刚普及的收音机对选民说:“我的朋友,我要告诉你们最近几天我们都作了什么、为什么要这样作、下一步要怎么走。”在历史上第一次,老百姓觉得总统定期会到自己的家里来和自己聊天、汇报工作。不管生活多么艰难,他们觉得总统是自己的总统,站在自己这一边。

从1933到1935年是“新政”初期。罗斯福对应付危机并无把握。他告诉助手们要反复试验,一招不灵再试一招,关键是要向人民显示政府有所行动。在他就职演说后第二天(1933年3月5日),他宣布关闭银行四天。为了减少恐慌,他把这四天称为“银行节日”。3月9日,他推动国会通过银行紧急法案,使健康的银行重新开门营业,并接受联邦政府的支持,不良银行则交联邦政府整顿。3月12日,他在“炉边谈话”中向老百姓解释了自己这样做的理由。结果,当第二天银行开门时,不仅疯狂挤兑的现象没有出现,存款量反而超出了提款量。随后,他对最高到2500美元的银行存款提供联邦担保,并于次年成立了证券交易委员会以规范股市,逐渐稳定了金融市场。

不过,他重振经济的计划则并无明显效果。最有意义的改革,还是在1935-1936年的第二次“新政”中出台。其中最为重要的,莫过于1935年被国会通过的“社会安全法案”。该法案对退休的和突然失业的人提供了基本的保护,不仅使人有了基本的安全感,也保证了经济危机时期的消费能力。这一法案的通过,象征着美国政治价值的根本性转变:政府和人民之间的社会契约,取代了自由放任时代自助、个人责任的原则。这一政治价值,也随着罗斯福以压倒优势获得连任而被美国人民所肯定。

从1933年到1938年,“新政”持续了五年,从来没有使美国走出大萧条。真正让美国走出大萧条的,还是二战:战时经济充分消化了美国过剩的生产力,长期两位数的失业率一下子变成了零。不过,“新政”毕竟挽救了资本主义。希特勒的德国,以巨大的政府投入迅速走出了萧条。从1933年到1939年,因为巨大的政府开支,德国的国债增加了四倍;美国同期的国债仅增加了50%。德国到了1936年就走出了萧条。可惜其政治代价是法西斯的崛起。意大利和日本也都上演了大同小异的故事。“新政”虽然一度在“罗斯福衰退”中险些翻车,却并没有背离资本主义民主的基本原则。

“新政”深刻地改造了资本主义。在1932年,美国仅有六十万联邦雇员;到1939年扩张为近百万,到1945年的战后则为三百五十万。联邦政府的迅猛扩张,增大了政府在经济中的责任。一些涉及基本民生的制度,如住房贷款、农业补贴、退休金、失业保险等等,都是“新政”开始的。“新政”在市场经济中创立了一个有限的福利国家、驯服了暴戾的资本主义。

在战后半个多世纪,“新政”精神被民主党发展到了极端,形成了六七十年代的大政府、高税收、低增长模式,窒息了社会的创造力,最终引发了里根的保守主义革命,到布什政府而达到极至。布什的军师卡尔•罗夫曾坦言,他的理想不仅是要解构“新政”,而且是要解构作为“新政”前身的“进步主义”,回到“镀金时代”的市场经济。从这个角度看,当今的经济危机也就不难理解了。不过,即使经过布什八年,“新政”的影响仍无法消解。民主制度一直对资本主义保持着制衡。如果说资本主义无法拯救自己的话,民主制度将成为其拯救者。