论文部分内容阅读

摘要: 随着钢结构建筑抗震设计水平的进步,消能抗震设计已成为建筑抗震的一个发展方向。本文着重讨论抗震材料的性能要求及其发展情况。

关键词: 地震 抗震用钢 抗震性能

引言

刚过去不久的汶川大地震是我国建国以来最大的地震灾害,同时也是人类史上的巨大灾难。地震中无数的房屋建筑倒塌,使我们对建筑物的抗震性能更加重视,也对建筑用材料提出了更高的要求。同时,国内高层建筑建设不断增多,为确保建筑物的安全,必须保证钢结构的抗震性能。

一、抗震用钢性能要求

影响建筑物抗震性能的因素很多,包括场地、地基和基础、平立面布置、结构体系、结构构件、结构材料性能等。其中,建筑材料无疑是影响最大的因素,现代建筑一般都为钢结构,人们往往注意到钢的强度在抗震中扮演的重要角色,但却忽略了在强烈的交变地震载荷下钢的服役条件和失效模式与在静载下大不相同的因素。

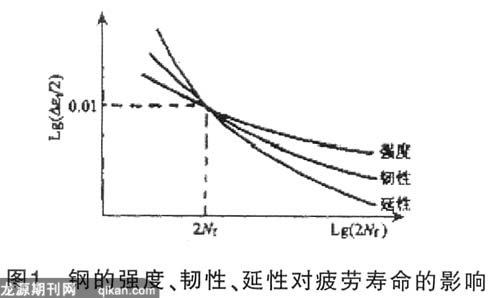

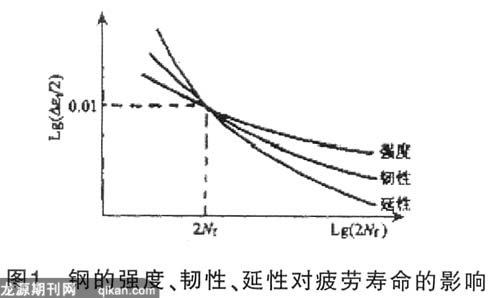

在地震发生时,先是纵波,传播速度89km/s,人感到上下颠簸,破坏性不大,随后是横波,速度平均4—5kv/s,人感到前后左右摇晃,建筑物倒塌。[1]强地震作用时间较短,一般为一到两分钟,但房屋摇晃较为剧烈,振幅较大的频率一般为1-3Hz,造成建筑物破坏的循环周次,通常在100~200周以内,因此属于材料的低周疲劳,即承受较大的应力幅,破坏周次较短。下图表示了塑性韧性强度对材料性能的影响。[2]

由图可见,在小应变时,强度高的材料,疲劳寿命较高;在大应变时,塑性好的材料,疲劳寿命较高。三曲线交点处失效周次大致为103-104。强震时,建筑物应变幅远大于0.01,结合上述建筑物的循环周次可知,此时材料的塑韧性起主要作用。

由此可见,地震时材料所处环境并不同于一般静载情况,因此不能单单考虑材料的静强度,在考虑建筑物的抗震性能时,必须综合考虑材料的强度及塑性。

事实上,除去以上两点,我们还应该考虑的主要有以下因素:

1.材料的疲劳硬化与软化

在控制应变幅的情况下,在循环加载时发生的形变抗力随周次的增加而降低,这是材料的疲劳软化现象;相反的,形变抗力随周次增加而增加的情况为疲劳硬化。显然,疲劳软化对材料的抗震性能极为不利,在强震低周循环时出现软化,将使材料的变形比预期的大得多,导致失效。材料的疲劳软化与位错组态的能量降低有关。

2.应变时效敏感性

钢材在预应变及时效后,强度增高,延伸率下降,形成应变时效脆性。一般认为这是由于钢中间隙原子N和C向位错迁移,且钉住位错引起的。在地震载荷下,应变时效降低了钢材吸收地震能量的能力,钢材很容易断裂。这样的钢材不能用于地震区建筑。[3]

3.材料的工作温度

根据材料力学,温度对体心立方金属的性能有重大影响,随着温度的下降,体心立方金属的屈服强度上升剧烈,但是形变硬化速率却对温度不太敏感,因此,随温度下降抗拉强度与屈服强度差别基本保持不变,而延伸率越来越低,这和低温时位错滑移变困难有关。另一方面,此类金属的解理断裂抗力随温度下降却变化不大或上升缓慢,结果是材料的韧性急剧下降,刚开始屈服就立即伴随着解理断裂,这种现象称为冷脆。

显然,在寒冷及温差较大地区的建筑需要特别注意此类问题。

历史上低温脆断事故数不胜数,足以警示。如,二战期间,美国建造的轮船有24艘完全断裂,其中T-2油轮脆断为两半。当时气温为-5℃,船体钢板破坏时承受的应力仅为68.6MPa,远低于船体钢板的屈服强度。我国北方加格达奇机务段也多次发生“三梁一轴”冷脆断裂事故。1995年1月17日日本阪神地震时,兵库县南部发现钢结构建筑箱形柱体脆性断裂,未见明显的塑性变形痕迹,断裂不仅发生在焊缝,还发生在远离焊接点的部位,此时气温较低,可判定为低温脆性断裂[4]。

我国地震区分布范围很广,属于地震多发国家,烈度为7—9度的地震区分布在全国约100个地区,南方和北方最低气温相差很大,在寒冷地区建筑用钢具有发生冷脆的危险,这在北方震区必须予以重视。

4.焊接性能。

相当一部分的建筑构件需要进行焊接,焊接处属于材料的缺陷处,容易造成应力集中产生裂纹,最终导致破坏,因此,材料的焊接性能必须予以重视。为了避免地震时焊接处开裂,材料必须具有一定的可焊性。钢材通常用碳当量(Ceq)来衡量可焊性,认为 Ceq<0.40%时具有良好的可焊性。也有用焊接热影响区(HAZ)的最高硬度来衡量钢材的焊接性能,日本的国家标准曾规定HAZ的硬度最高应当不超过HV350。[3]

二、发展状况

由于处于地质运动活跃带,地震频发的日本对抗震钢的研究处于领先地位。

阪神7.2级大地震后,日本住友金属开发了高强度低屈服比钢筋用钢材[5],钢中加入了Cr、Ni、Mo、Nb、V、N、Cu、Al等元素,不仅具有高强度,还具有良好的塑性以吸收地震能量。钢筋屈服强度在685MPa以上,屈强比(钢材的屈服强度与抗拉强度的比值)在0.8以下,屈服伸长在1.4%以上,弯曲性能优良,抗震性能大幅提高。

住友金属开发的另一类抗震性能优良的钢筋用钢材屈服强度在345MPa以上,屈强比在0.8以下,屈服伸长在1.4%以上,夏氏冲击功(v形缺口)在35.4—46.4J之间。此类钢注意到了应力集中对钢材抗震性能的影响,由于加入了Cr、Ni、Mo、V、Ti、Nb、Cu、Al、B、Ca等合金元素,以及采用了复杂的轧制冷却工艺,它能够抵抗地震载荷下应力集中部的延性龟裂。

另外,日本川崎制铁依据阪神大地震的教训,开发了可与厚板制箱形柱性能相匹敌的韧性柱用极厚H形钢,屈服强度为376-426MPa,抗拉强度535—549MPa,屈服比为70%—78%,延伸率为29%,韧脆转变温度在-30℃—-45℃之间,这样保证了钢材在一般情况下不会发生冷脆。

日本NIPPON钢铁公司发明了一种韧性好、低屈服比的抗震建筑用结构钢,钢中含C 0.03%-0.15%,Ceq远小于0.40%,因此还具有优良的可焊性。

我国在开发研究抗震性能优良的建筑用钢方面还较为落后,唐山地震后,重建唐山的建筑用钢,普遍用16Mn;在地震基本烈度为9度的西昌地区,曾用A3钢加大配筋率。目前在广大地震区,还大量采用20MnSi。试验表明,这三种钢不仅有较大的应变时效脆性(应变时效后,延伸率降低18% —29%),而且韧脆转变温度都较高,分别为20℃以上、2l℃和-1℃。

三、我国建筑存在的隐患

目前我国很多建筑,很多时候都不分建筑类别(高层建筑与低层建筑;重要建筑与一般建筑),不分建筑环境(地震区与非地震区;不同设防烈度地区;南方与北方),通常都采用同一种钢材,忽视了根据不同的服役条件及失效模式选用不同性能指标的钢。汶川地震给了我们一个沉重的教训。地震中,大量学校瞬间毁灭。目前,四川省建设厅已经出具了一份关于5·12汶川大地震中校舍大面积垮塌情况的专项分析报告,报告认为,导致此次地震中校舍大面积垮塌的主要原因有三方面:一是建筑设防标准低,二是地震烈度太大,三是部分建筑结构设计不合理和施工质量控制不严格。地震中,位于什邡市洛水镇的洛水中学教学楼不到10秒钟内就塌了,事后,质量问题受到人们的关注,其中钢材的问题依照施工的基本经验,学校建筑的基础钢筋必须是30#―32#的螺纹钢,但废墟上的基础钢筋是12#的圆钢。圆钢属碳素钢,螺纹钢则属低碳合金钢,螺纹钢在韧性、抗疲劳性能方面较圆钢好。另外,螺纹钢的设计强度也高于圆钢。

结语

影响钢材抗震性能的因素不仅仅是钢的强度这么简单,钢的塑韧性及其他一些容易被忽略的因素也至关重要,若在建造建筑物的过程中不予以重视,当地震来临时,很可能造成难以想象的悲剧,汶川地震给属于地震多发区的我国敲响了警钟,抗震材料的研究及应用刻不容缓。

参考文献:

[1]朱玉.善待生命.我们如何面对灾难.羊城晚报海外版,1994年10月29日,第二版.

[2]石德珂,金志浩.材料力学性能.西安交通大学.

[3]温东辉,宋凤明.低屈服点钢在建筑抗震设计中的应用.

[4]龚士弘,盛光敏.建筑结构钢的抗震性能问题[J].建筑结构,1997年8月.

[5]日本公开特许公报(A),特开平9—137222.1997年5月27日.

(作者系西安交通大学材料科学与工程系05级本科生)

关键词: 地震 抗震用钢 抗震性能

引言

刚过去不久的汶川大地震是我国建国以来最大的地震灾害,同时也是人类史上的巨大灾难。地震中无数的房屋建筑倒塌,使我们对建筑物的抗震性能更加重视,也对建筑用材料提出了更高的要求。同时,国内高层建筑建设不断增多,为确保建筑物的安全,必须保证钢结构的抗震性能。

一、抗震用钢性能要求

影响建筑物抗震性能的因素很多,包括场地、地基和基础、平立面布置、结构体系、结构构件、结构材料性能等。其中,建筑材料无疑是影响最大的因素,现代建筑一般都为钢结构,人们往往注意到钢的强度在抗震中扮演的重要角色,但却忽略了在强烈的交变地震载荷下钢的服役条件和失效模式与在静载下大不相同的因素。

在地震发生时,先是纵波,传播速度89km/s,人感到上下颠簸,破坏性不大,随后是横波,速度平均4—5kv/s,人感到前后左右摇晃,建筑物倒塌。[1]强地震作用时间较短,一般为一到两分钟,但房屋摇晃较为剧烈,振幅较大的频率一般为1-3Hz,造成建筑物破坏的循环周次,通常在100~200周以内,因此属于材料的低周疲劳,即承受较大的应力幅,破坏周次较短。下图表示了塑性韧性强度对材料性能的影响。[2]

由图可见,在小应变时,强度高的材料,疲劳寿命较高;在大应变时,塑性好的材料,疲劳寿命较高。三曲线交点处失效周次大致为103-104。强震时,建筑物应变幅远大于0.01,结合上述建筑物的循环周次可知,此时材料的塑韧性起主要作用。

由此可见,地震时材料所处环境并不同于一般静载情况,因此不能单单考虑材料的静强度,在考虑建筑物的抗震性能时,必须综合考虑材料的强度及塑性。

事实上,除去以上两点,我们还应该考虑的主要有以下因素:

1.材料的疲劳硬化与软化

在控制应变幅的情况下,在循环加载时发生的形变抗力随周次的增加而降低,这是材料的疲劳软化现象;相反的,形变抗力随周次增加而增加的情况为疲劳硬化。显然,疲劳软化对材料的抗震性能极为不利,在强震低周循环时出现软化,将使材料的变形比预期的大得多,导致失效。材料的疲劳软化与位错组态的能量降低有关。

2.应变时效敏感性

钢材在预应变及时效后,强度增高,延伸率下降,形成应变时效脆性。一般认为这是由于钢中间隙原子N和C向位错迁移,且钉住位错引起的。在地震载荷下,应变时效降低了钢材吸收地震能量的能力,钢材很容易断裂。这样的钢材不能用于地震区建筑。[3]

3.材料的工作温度

根据材料力学,温度对体心立方金属的性能有重大影响,随着温度的下降,体心立方金属的屈服强度上升剧烈,但是形变硬化速率却对温度不太敏感,因此,随温度下降抗拉强度与屈服强度差别基本保持不变,而延伸率越来越低,这和低温时位错滑移变困难有关。另一方面,此类金属的解理断裂抗力随温度下降却变化不大或上升缓慢,结果是材料的韧性急剧下降,刚开始屈服就立即伴随着解理断裂,这种现象称为冷脆。

显然,在寒冷及温差较大地区的建筑需要特别注意此类问题。

历史上低温脆断事故数不胜数,足以警示。如,二战期间,美国建造的轮船有24艘完全断裂,其中T-2油轮脆断为两半。当时气温为-5℃,船体钢板破坏时承受的应力仅为68.6MPa,远低于船体钢板的屈服强度。我国北方加格达奇机务段也多次发生“三梁一轴”冷脆断裂事故。1995年1月17日日本阪神地震时,兵库县南部发现钢结构建筑箱形柱体脆性断裂,未见明显的塑性变形痕迹,断裂不仅发生在焊缝,还发生在远离焊接点的部位,此时气温较低,可判定为低温脆性断裂[4]。

我国地震区分布范围很广,属于地震多发国家,烈度为7—9度的地震区分布在全国约100个地区,南方和北方最低气温相差很大,在寒冷地区建筑用钢具有发生冷脆的危险,这在北方震区必须予以重视。

4.焊接性能。

相当一部分的建筑构件需要进行焊接,焊接处属于材料的缺陷处,容易造成应力集中产生裂纹,最终导致破坏,因此,材料的焊接性能必须予以重视。为了避免地震时焊接处开裂,材料必须具有一定的可焊性。钢材通常用碳当量(Ceq)来衡量可焊性,认为 Ceq<0.40%时具有良好的可焊性。也有用焊接热影响区(HAZ)的最高硬度来衡量钢材的焊接性能,日本的国家标准曾规定HAZ的硬度最高应当不超过HV350。[3]

二、发展状况

由于处于地质运动活跃带,地震频发的日本对抗震钢的研究处于领先地位。

阪神7.2级大地震后,日本住友金属开发了高强度低屈服比钢筋用钢材[5],钢中加入了Cr、Ni、Mo、Nb、V、N、Cu、Al等元素,不仅具有高强度,还具有良好的塑性以吸收地震能量。钢筋屈服强度在685MPa以上,屈强比(钢材的屈服强度与抗拉强度的比值)在0.8以下,屈服伸长在1.4%以上,弯曲性能优良,抗震性能大幅提高。

住友金属开发的另一类抗震性能优良的钢筋用钢材屈服强度在345MPa以上,屈强比在0.8以下,屈服伸长在1.4%以上,夏氏冲击功(v形缺口)在35.4—46.4J之间。此类钢注意到了应力集中对钢材抗震性能的影响,由于加入了Cr、Ni、Mo、V、Ti、Nb、Cu、Al、B、Ca等合金元素,以及采用了复杂的轧制冷却工艺,它能够抵抗地震载荷下应力集中部的延性龟裂。

另外,日本川崎制铁依据阪神大地震的教训,开发了可与厚板制箱形柱性能相匹敌的韧性柱用极厚H形钢,屈服强度为376-426MPa,抗拉强度535—549MPa,屈服比为70%—78%,延伸率为29%,韧脆转变温度在-30℃—-45℃之间,这样保证了钢材在一般情况下不会发生冷脆。

日本NIPPON钢铁公司发明了一种韧性好、低屈服比的抗震建筑用结构钢,钢中含C 0.03%-0.15%,Ceq远小于0.40%,因此还具有优良的可焊性。

我国在开发研究抗震性能优良的建筑用钢方面还较为落后,唐山地震后,重建唐山的建筑用钢,普遍用16Mn;在地震基本烈度为9度的西昌地区,曾用A3钢加大配筋率。目前在广大地震区,还大量采用20MnSi。试验表明,这三种钢不仅有较大的应变时效脆性(应变时效后,延伸率降低18% —29%),而且韧脆转变温度都较高,分别为20℃以上、2l℃和-1℃。

三、我国建筑存在的隐患

目前我国很多建筑,很多时候都不分建筑类别(高层建筑与低层建筑;重要建筑与一般建筑),不分建筑环境(地震区与非地震区;不同设防烈度地区;南方与北方),通常都采用同一种钢材,忽视了根据不同的服役条件及失效模式选用不同性能指标的钢。汶川地震给了我们一个沉重的教训。地震中,大量学校瞬间毁灭。目前,四川省建设厅已经出具了一份关于5·12汶川大地震中校舍大面积垮塌情况的专项分析报告,报告认为,导致此次地震中校舍大面积垮塌的主要原因有三方面:一是建筑设防标准低,二是地震烈度太大,三是部分建筑结构设计不合理和施工质量控制不严格。地震中,位于什邡市洛水镇的洛水中学教学楼不到10秒钟内就塌了,事后,质量问题受到人们的关注,其中钢材的问题依照施工的基本经验,学校建筑的基础钢筋必须是30#―32#的螺纹钢,但废墟上的基础钢筋是12#的圆钢。圆钢属碳素钢,螺纹钢则属低碳合金钢,螺纹钢在韧性、抗疲劳性能方面较圆钢好。另外,螺纹钢的设计强度也高于圆钢。

结语

影响钢材抗震性能的因素不仅仅是钢的强度这么简单,钢的塑韧性及其他一些容易被忽略的因素也至关重要,若在建造建筑物的过程中不予以重视,当地震来临时,很可能造成难以想象的悲剧,汶川地震给属于地震多发区的我国敲响了警钟,抗震材料的研究及应用刻不容缓。

参考文献:

[1]朱玉.善待生命.我们如何面对灾难.羊城晚报海外版,1994年10月29日,第二版.

[2]石德珂,金志浩.材料力学性能.西安交通大学.

[3]温东辉,宋凤明.低屈服点钢在建筑抗震设计中的应用.

[4]龚士弘,盛光敏.建筑结构钢的抗震性能问题[J].建筑结构,1997年8月.

[5]日本公开特许公报(A),特开平9—137222.1997年5月27日.

(作者系西安交通大学材料科学与工程系05级本科生)